Tempo di lettura: 14 minuti

Viaggio tra l’Italia del “quando lo fai un bambino?” e quella del “ottimo CV, ma non avrà per caso intenzione di avere figli?”.

Il declino della natalità: un processo di lungo periodo

In Italia non si fanno bambini. Il fatto, ormai noto, divide la popolazione tra traballanti incentivi alla figliazione e aspre battaglie contro l’aborto, portate avanti da chi ritiene tale questione un problema di pigrizia e mancanza di responsabilità delle donne rispetto al proprio ruolo di madri. In quest’ottica, la genitorialità come scelta non compare: da una parte, viene vista come convenienza, un mezzo per accedere a un premio, come quando nel 2019 è stato proposto di incoraggiare la natalità regalando un campo coltivabile alle famiglie che avrebbero messo al mondo il terzo figlio o la terza figlia; dall’altra parte, la maternità (e solo lei, in questo caso di padri non si parla) diviene una costrizione, quasi una punizione, per quelle donne che “non sono state abbastanza attente” e sono rimaste incinte senza volerlo.

È vero, però, che negli anni il numero delle nascite è diminuito, arrivando al di sotto della quota di 2,1 figli o figlie in media per donna, necessaria a garantire il ricambio generazionale della popolazione. È così che in Italia diminuiscono i nuovi nati e le nuove nate e aumentano le persone anziane, con forti conseguenze di medio e lungo periodo sul mondo del lavoro e sulle pensioni. Il problema, comune a diversi paesi europei come anche Francia e Germania, si protrae dalla metà degli anni Settanta, quando per la prima volta l’Italia non superò il suddetto valore di garanzia, per arrivare al suo minimo storico nel 1995, con una media di 1,19 figli per donna. Da allora, secondo i dati ISTAT, si ottenne una parziale ripresa della natalità che raggiunse il suo picco nel 2010, col massimo relativo di 1,44 unità in media. A seguire, fattori come il perdurare delle conseguenze economico sociali della crisi del 2008, causarono un ulteriore declino delle nascite e il raggiungimento nel 2022 della media di 1,24 figli per donna, secondo il rapporto annuale ISTAT 2023.

Sono molteplici i fattori a pesare sul calo delle nascite, tra cui troviamo anche mutamenti strutturali, quali la diminuzione del numero di donne in età fertile. Spiega infatti il report natalità 26 ottobre 2023, rilasciato sempre dall’ISTAT, che le donne nate durante il baby-boom degli anni Sessanta e Settanta sono ad oggi quasi tutte uscite dalla fase riproduttiva: a contribuire al numero di nuove nascite in Italia sono quindi coloro che sono venute al mondo successivamente, durante la fase di baby-bust del ventennio 1976-1995, ovvero di quando la natalità iniziò a calare. Se questo vale per le donne italiane di origine italiana, allo stesso tempo si sta riducendo anche il contributo positivo sul numero delle nascite apportato soprattutto nei primi anni Duemila dalla popolazione di origine straniera, che nel 2023 si stimava essere l’8,6% dei residenti totali nel Paese.

Ma è vero che se i figli e le figlie non si fanno è perché “non si desidera la genitorialità”? Anche in questo caso risponde l’Istituto Nazionale di Statistica, che nell’indagine “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita” condotta nel 2016 riportava come il 45% delle donne tra i 18 e i 49 anni non avessero figli, ma ben l’80% di loro dichiarasse di desiderarne in futuro. Cosa aspettano? Ognuna col proprio specifico percorso personale e professionale sembra rimandare la scelta a un diverso momento della propria vita, nel quale – si spera – godranno di una maggiore stabilità economica. Col calo delle nascite, infatti, si è, viceversa, alzata l’età media al parto, attualmente stabile in Italia a circa i 32 anni e mezzo della madre. Mentre nei primi anni Duemila i dubbi delle famiglie in Italia riguardavano l’aggiunta o meno di un secondo bambino o di una seconda bambina, ad oggi l’allungarsi dei tempi di formazione, la difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e al mercato delle abitazioni, oltre che la bassa crescita economica, anticipano l’incertezza relativa all’allargamento della famiglia già per quanto riguarda la messa al mondo del primo figlio o della prima figlia. Allo stesso tempo, uno studio recente condotto principalmente in Paesi come Stati Uniti, Canada ed Europa da alcune ricercatrici dell’University College di Londra rivela come stia crescendo anche il numero di persone che, per decidere dei propri progetti riproduttivi, pone sul tavolo perfino la questione climatica. La così detta “eco-ansia”, ovvero la “profonda sensazione di disagio e di paura che si prova al pensiero ricorrente di possibili disastri legati al riscaldamento globale e ai suoi effetti ambientali” (cfr. Treccani), è così associata a una negativa attitudine alla riproduzione, a causa della preoccupazione di quale sia il mondo in cui si costringerà a far vivere i propri e le proprie eredi.

A tal proposito è dunque significativo il dato ISTAT secondo cui quasi la metà delle nuove nascite in Italia nel 2022 è di primogenitura (48,9%), segnando una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, grazie al recupero dei progetti riproduttivi delle coppie, messi da parte durante la pandemia del 2020. Nonostante questo dato positivo, va però evidenziata anche la diminuzione del numero prole secondogenita o più, che nel 2022 ha subito una contrazione del 6,1% rispetto all’anno precedente.

Genitorialità e lavoro

La genitorialità è dunque una scelta che dipende ampiamente dalla stabilità lavorativa ed economica di chi la compie. A tal proposito, un articolo di Valentina Melis pubblicato il 4 marzo 2024 su Il Sole 24Ore riporta, sempre da fonti ISTAT, come l’Italia sia uno dei Paesi europei con la più bassa occupazione femminile, accanto a Malta e Grecia. Allo stesso tempo, secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, l’Italia ricopre solo il 79esimo posto della classifica mondiale, perdendo addirittura 16 posti rispetto all’anno precedente. Nella stessa classifica, la top tre è occupata nell’ordine da Islanda, Norvegia e Finlandia, seguite dalla Nuova Zelanda, la Svezia, la Germania, il Nicaragua, la Namibia, la Lituania e il Belgio. Tra i paesi europei successivi noi nella classifica troviamo invece la Grecia in 93esima posizione.

L’incidenza attuale delle donne sul mercato del lavoro italiano è infatti del 42,2% sul totale dei lavoratori e delle lavoratrici (la media UE si attesta al 46,3%), ovvero lavorano quattro donne ogni sei uomini, anche ma non solo a causa del generale calo demografico che ha ridotto numericamente la quantità di quelle donne in età lavorativa. Ma la situazione non migliora se si osserva nello specifico la coorte femminile 20-65 anni, dove il tasso delle occupate è solo poco più della metà (55%) delle donne totali. Scendendo nel dettaglio, Meis spiega come questo dato si presenti con importanti differenze nelle diverse aree del Paese: mentre le regioni del Centro e del Nord Italia vedono un’occupazione femminile ben sopra la media nazionale, il Mezzogiorno presenta valori più drammatici, anche a causa di una più diffusa disoccupazione in generale. Qui, infatti, a lavorare è circa una donna su tre e, per correggere questo dato, Floriana Cerniglia, docente ordinaria di Economia politica all’Università cattolica di Milano e direttrice del Centro di ricerche in analisi economica e sviluppo economico internazionale (Cranec), suggerisce la necessità di agire sui gap infrastrutturali, fisici e sociali del Meridione.

Un’altra importante questione che evidenzia il divario tra Nord e Sud, riportata sempre da Meis, riguarda poi il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici in generale: chi vive nel Mezzogiorno ad oggi guadagna poco più del 50% rispetto a chi vive nel Centro-Nord, con conseguenti ritardi sui tassi di crescita del Pil. Questo dato appare dunque particolarmente interessante se messo in relazione con un altro valore di discriminazione sul reddito: il gender pay gap, che indica il “differenziale di retribuzione fra donne e uomini” (cfr. Sole 24Ore, 04.03.2024). Dal complesso calcolo di tale differenziale, Eurostat rivela come le lavoratrici europee guadagnino 13 centesimi in meno dei colleghi uomini ogni ora. Un numero apparentemente irrilevante se guardato singolarmente, ma che in poco tempo è in grado di moltiplicarsi delineando un ampio divario: annualmente, infatti, le donne occupate nel settore pubblico guadagnano il 24,6% in meno di retribuzione lorda rispetto agli uomini, mentre nel privato questa disparità aumenta fino al 30%. Come si spiega? I dati rilasciati dall’INPS delineano un quadro dell’occupazione femminile caratterizzato dalla maggior assenza di donne in settori ad alto reddito come la finanza, le assicurazioni e la manifattura oltre che dai ruoli dirigenziali (solo il 21% dei dirigenti sono donne). Frequentemente le lavoratrici, soprattutto giovani, ottengono così prevalentemente contratti a tempo determinato e part-time. Altro fattore fondamentale per comprendere tale gap salariale riguarda poi il lavoro gratuito di cura all’interno delle famiglie: esso pesa comunemente molto più sulle donne che sugli uomini, le quali fanno conseguentemente più fatica ad accettare mansioni aggiuntive e trasferte lavorative, che comporterebbero avanzamenti di carriera ma maggiori difficoltà a bilanciare casa e lavoro.

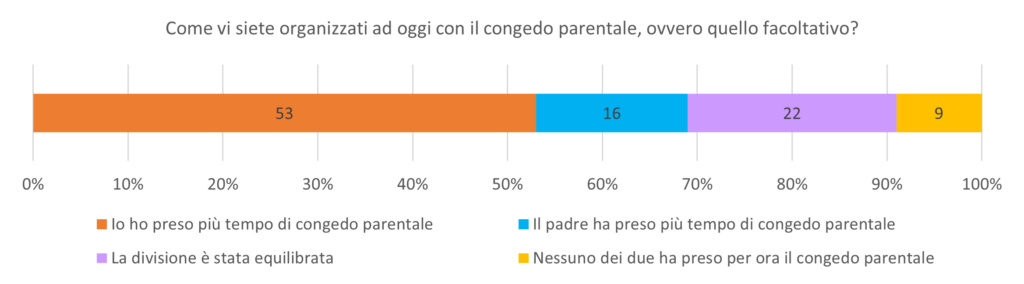

In questo modo è nato il mito della donna “multitasking”, a cui rimanda anche Save the Children nel titolo del proprio report sulla maternità in Italia nel 2023: “Le equilibriste”, permettendoci di immaginare queste donne che camminano su un filo appeso a metri e metri di altezza, cercando di non scivolare, mentre sorreggono il peso della bilancia di lavoro, casa, famiglia e magari persino vita sociale, nell’imperativo di essere sempre perfette. All’interno dello studio effettuato dall’organizzazione umanitaria compaiono molteplici informazioni sul modo in cui le famiglie italiane decidono di far quadrare lavoro e cura dei nuovi nati. In linea con quanto affermato finora è quel 53% delle donne intervistate, che ha dichiarato di aver deciso di prolungare i giorni del proprio congedo parentale facoltativo, a fronte di solo il 16% dei padri, di un 22% di coloro che affermano di aver diviso tale congedo in maniera equilibrata all’interno della famiglia e, infine, di un 9% per cui né il padre né la madre ha ancora usufruito di questa possibilità (grafico 1).

Grafico 1 – fonte: elaborazione IPSOS per Save the Children, “Le equilibriste. la maternità in Italia nel 2023”, 41

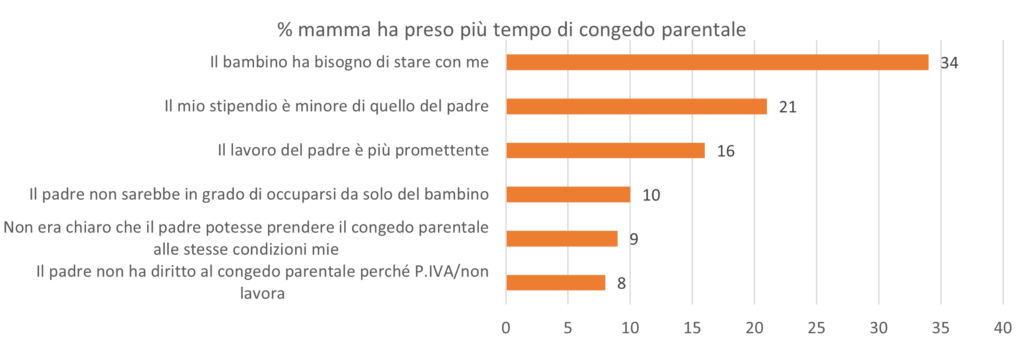

Ancora più interessanti sono però le ragioni che hanno portato molto più le donne degli uomini a restare a casa da lavoro: all’interno di quel 53% di donne che hanno aumentato i propri giorni di congedo parentale, il 37% giustifica tale scelta con motivazioni legate al mondo del lavoro, il 21% con un guadagno inferiore a quello del partner, mentre il 16% ritiene il lavoro di lui più promettente del proprio (grafico 2).

Grafico 2 – fonte: elaborazione IPSOS per Save the Children, “Le equilibriste. la maternità in Italia nel 2023”, 41

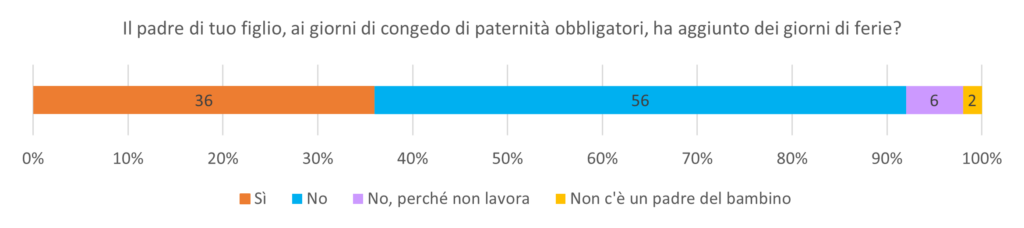

Dall’altra parte, solo il 36% dei padri lavoratori ha preso ulteriori giorni di ferie rispetto ai 10 del congedo di paternità obbligatori per legge e completamente retribuiti, contro un 56% che non lo ha fatto (grafico 3). La stessa Save the Children sottolinea, però, tre problematiche relative all’accesso a questo tipo di congedo, dalla cui risoluzione dipenderebbe un miglioramento del dato: prima di tutto esso riguarda i lavoratori dipendenti, escludendo invece gli autonomi e i parasubordinati; in secondo luogo, fino al 2022 anche i padri del settore pubblico avevano difficoltà ad accedervi per l’assenza dei decreti attuativi necessari; e, infine, nonostante l’obbligo formale, non ci sono ancora reali vincoli o sanzioni per i lavoratori che non ne usufruiscono.

Grafico 3 – fonte: elaborazione IPSOS per Save the Children, “Le equilibriste. la maternità in Italia nel 2023”, 41

Al contempo, si sta sviluppando però un lento ma progressivo aumento del numero di uomini che sentono l’esigenza di un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e familiare. Riportando i dati dei report dell’Ispettorato del Lavoro sulle ragioni delle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, Save the Children spiega che, se il 78,2% delle dimissioni maschili sono ancora giustificate dal passaggio a una diversa azienda, c’è anche un 6% dei casi in cui i lavoratori uomini esprimono difficoltà a conciliare il mantenimento della propria occupazione con la cura della prole. Che sia per la mancanza di servizi di cura o per questioni prettamente legate all’azienda, come l’organizzazione dei tempi e delle mansioni o la distanza della sede, c’è stato quindi un leggero ma stimolante aumento del numero di padri in Italia che hanno compiuto questa scelta, dai 743 del 2020 ai 1.158 del 2021 fino ai 1.255 del 2022.

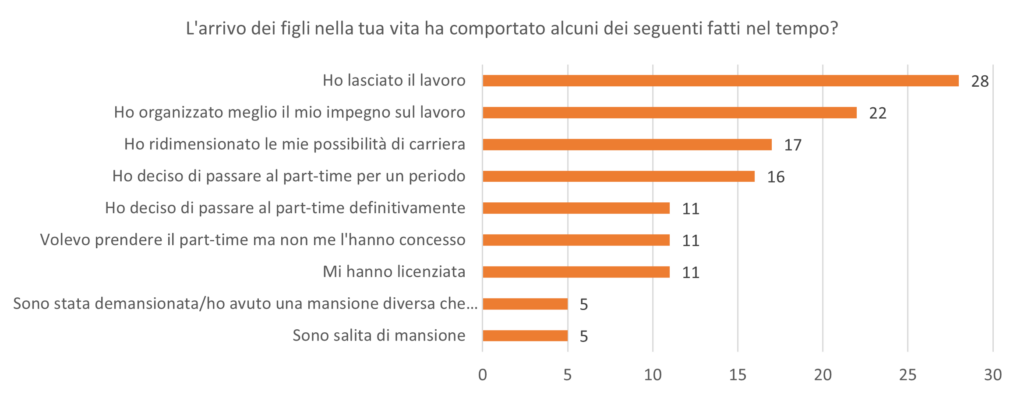

Le conseguenze apportate dalla nascita della prole sul lavoro delle madri sono invece state più pronunciate. Esse si sono spesso trovate a lasciare o addirittura perdere la propria occupazione, oppure a ridimensionare le proprie possibilità di carriera, anche passando a un contratto part-time non sempre volontario (grafico 4). Un dato, questo, che non stupisce se si pensa ai casi di discriminazione che avvengono ancora all’interno dei colloqui di lavoro, dove talvolta le giovani candidate si sentono porre domande in merito alla propria condizione relazionale e ai propri progetti riproduttivi, nonostante il divieto posto sia dallo Statuto dei Lavoratori sia dal Codice Pari Opportunità.

Grafico 4 – fonte: elaborazione IPSOS per Save the Children, “Le equilibriste. la maternità in Italia nel 2023”, 40

Anche il rapporto annuale ISTAT per l’anno 2023 rivela come all’aumento della prole aumenti anche la probabilità che la donna resti fuori dal mercato del lavoro, col 19,7% delle coppie monoreddito maschile tra quelle senza figli o figlie, il 24,7% nel caso della presenza di un figlio o figlia e il 39,8% quando i figli e/o le figlie sono tre o più. Percentuali, queste, sensibili all’aumentare del titolo di studio della donna, nonostante anche nelle coppie in cui lei è più istruita del partner sono diversi i casi in cui non lavora (21%) o è percettrice secondaria (31,8%). Allo stesso modo, sempre il report “Le equilibriste” di Save the Children, descrive un trend discendente della disoccupazione negli uomini in base alla presenza o meno di figli o figlie minori: tra i 25 e i 54 anni, essa è infatti pari all’8,9% tra coloro che non hanno prole a carico, ma scende al 4,3% per i padri, con picchi di questi valori nel caso della coorte più giovane (25-34 anni), in cui il tasso di disoccupati cala dal 10,5% al 6,5% alla presenza di prole.

Genitorialità è lavoro

La causa al cuore dei dati soprariportati è una: il peso del lavoro di cura all’interno della quotidianità delle famiglie e il modo in cui esso si coniuga o meno con l’occupazione lavorativa delle madri e dei padri. L’attivista Francesca Bubba, impegnata nella lotta alle discriminazioni nei confronti delle madri e dei bambini, ha rilevato da fonti ISTAT e Salary.com che il lavoro casalingo impegna in media 40 ore a settimana a chi se ne occupa, l’equivalente di un lavoro full time. Al suo interno, le mansioni sono infatti molteplici: non solo la cura propriamente detta nei confronti di minori e persone anziane, ma anche il bilancio familiare, la preparazione dei pasti, l’aiuto compiti, le pulizie di casa, il trasporto, l’animazione e l’educazione dei figli e delle figlie. Tutti compiti che, in assenza di aiuti esterni, ricadono interamente sui genitori e, come abbiamo visto, soprattutto sulle madri. È da questo presupposto che nasce dunque la campagna di Bubba, denominata “Genitorᴈ è lavoro”, con la quale mira all’ottenimento di un riconoscimento economico di questo impegno.

La mancata retribuzione al lavoro domestico denota anche una mancata presa di coscienza sociale del ruolo di chi svolge queste mansioni, che non ha sempre la possibilità di rivolgersi ai parenti né a personale esterno come babysitter, colf e caregiver, il cui contributo sarebbe riconosciuto attraverso un regolare contratto di lavoro – si spera – e, di conseguenza, pagato. Precedentemente sono stati esposti i dati relativi alla disoccupazione femminile, ma va ricordato anche che, qualora una donna non esercitasse una professione al fine di occuparsi delle mansioni domestiche, essa non comparirebbe nemmeno in tali percentuali, venendo invece classificata come “inattiva”, ovvero come persona che non lavora e non cerca lavoro. Di conseguenza, tale invisibilizzazione della condizione di casalinga diviene un’arma di discriminazione nei confronti di chi si occupa dei ruoli di cura. Se per alcune donne occuparsi unicamente del lavoro domestico è una scelta imposta da circostanze più o meno accettate, non va dimenticato che per altre è una scelta volontaria, dettata dalle inclinazioni personali, e non meno rispettabile. In entrambi i casi, la mancanza di un’entrata economica nelle tasche di queste persone rischia, però, di essere fonte di disparità e sofferenza, rendendole direttamente dipendenti dal partner per ogni tipo di spesa e più in difficoltà a separarsi, anche e soprattutto nel caso di relazioni violente. La così detta violenza economica viene, infatti, riconosciuta a oggi come una delle forme della violenza di genere, al pari di quella sessuale, fisica, psicologica, verbale, dello stalking e di quella online. Un’indagine condotta da IPSOS per WeWorld nel 2023 rivela infatti come ben il 49% delle intervistate dichiari di aver subito violenza economica almeno una volta nella vita, attraverso situazioni come il dover giustificare le proprie spese al partner, anche con scontrini, ricevute ed estratti conto, l’aver subito le decisioni finanziare altrui senza essere state consultate e l’essergli negata la possibilità stessa di lavorare.

È, dunque, evidente la matrice neoliberista alla base della privatizzazione della genitorialità e del lavoro domestico, quali mansioni che non producono guadagno, diventando qualcosa di cui la società non ha interesse o legittimità a occuparsi. In questo modo, viene negato a tali occupazioni lo stesso ruolo sociale di cui sono ontologicamente intrinseche, dal momento che riguardano lo sviluppo, la crescita e l’educazione, oltre che ovviamente la cura, di altri membri della comunità. È così che gli spazi collettivi, dagli aerei ai ristoranti, sono sempre meno inclini nei confronti di una clientela con bambini e bambine a carico, aumentando invece gli spazi children-free, ovvero liberi dalla loro confusione e dal loro rumore. Un’iniziativa, questa, che va conseguentemente a ledere la possibilità e il diritto dei neo-genitori a vivere la propria identità individuale parallelamente e al di là del fatto stesso di essere genitori. Vengono così relegati invece ancora una volta dentro alle mura di casa, a meno della disponibilità personale ed economica di affidare temporaneamente la prole ad altri.

Contemporaneamente, lo stesso problema ricompare anche in relazione a quelli che dovrebbero essere invece gli spazi pensati proprio per i più piccoli: gli asili nido. Anche in questo caso, i rapporti ISTAT e Save the Children sono illuminanti. L’organizzazione umanitaria riporta, infatti, come più della metà delle donne intervistate (63%) dichiari di non mandare i propri figli e le proprie figlie al nido e come, tra coloro che hanno avuto accesso a questa possibilità, ben il 75% si sia occupata personalmente dell’inserimento, sottolineando ancora una volta l’appannaggio primariamente femminile del lavoro di cura. Parallelamente, secondo i dati ISTAT relativi all’anno 2021, solo un bambino di 0-2 anni su tre frequenta una struttura educativa, a causa delle carenze del servizio pubblico, mentre quasi il 5% di coloro che hanno meno di 3 anni sono stati iscritti anticipatamente alle scuole dell’infanzia (3-5 anni), maggiormente diffuse nel territorio e meno costose. La copertura nelle strutture educative italiane per bambini tra gli 0 e i 2 anni è molto al di sotto della domanda e della necessità: 28 posti ogni 100 bambini o bambine, contro un obiettivo europeo del 33% al 2010 e del 50% entro il 2030. Entrando nel dettaglio di questo dato, bisogna poi sottolinearne l’incidenza territoriale. Mentre le zone del Centro e del Nord-Est hanno già superato da diversi anni il target stabilito per il 2010, raggiungendo rispettivamente il 36,7% e il 36,2%, e il Nord-Ovest è prossimo a raggiungerlo (31,5%), la copertura dei posti resta drammatica al Sud e nelle Isole, dove si aggira attorno ai 16 posti disponibili ogni 100 bambini. Di conseguenza, l’accudimento dei più piccoli ricade ancora una volta a tempo pieno nei confronti delle famiglie stesse e, quando possibile, della rete di contatti che le circonda, ma rischiano di risultare inefficaci misure come il “bonus asilo nido”, pensato come un supporto economico per coprire le rette di strutture educative la cui prima problematicità è proprio riuscire ad accedervi.

I bonus a sostegno delle famiglie

Il panorama appena descritto sembra dunque rappresentare un’Italia non davvero accogliente per i neogenitori o aspiranti tali, nonostante i ripetuti inviti ai giovani ad aumentare i propri progetti riproduttivi, anche a causa dei drammatici dati sulla natalità. Da questo punto di vista, non si può infatti affermare che non siano stati messi a disposizione sostegni di cui può godere chi ha messo o vuole mettere al mondo dei figli o delle figlie. Oltre al già citato Bonus asilo nido, ulteriori aiuti economici alle famiglie con figli a carico sono l’Assegno Unico e Universale e gli Assegni di maternità di Stato e Comuni, oltre che la possibilità della madre di dimettersi con diritto di accesso alla NASpI entro il primo anno d’età del figlio o figlia. Allo stesso modo, esistono il bonus sociale bollette ex bonus sociale elettrico, il fringe benefit di 1.000 o 2.000€, che il datore o la datrice di lavoro può decidere di erogare ai e alle dipendenti anche in base al numero di figli a carico, e l’esonero mamme, le quali avranno uno “sconto” del 100% sui contributi se lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli. Infine, fino al 31 marzo 2024, le madri e i padri separati o divorziati, che durante il 2020 non sono riusciti a ricevere l’assegno di mantenimento dei figli e delle figlie a carico a causa delle difficoltà economiche portate dalla pandemia, hanno potuto fare domanda al sito dell’INPS per un bonus di 800€ specificatamente diretto a loro.

Tali sostegni economici risultano utili e talvolta fondamentali per le famiglie in difficoltà, ma allo stesso tempo rischiano di avere un’efficacia limitata. Come accennato in precedenza, è, infatti, poco utile un sussidio volto ad alleggerire le elevante spese degli asili nido, se sono prima di tutto le strutture stesse a non avere lo spazio per ospitare chi necessita di loro. Allo stesso modo, il fatto di riservare alcune di queste possibilità alla richiesta delle sole madri, trascurando i padri, non solo avvalora l’idea dell’attività di cura come prettamente femminile, ma esclude dal sostegno tutte quelle famiglie monogenitoriali e omogenitoriali in cui non c’è una madre, ma uno o due padri. Tra queste misure, la stessa possibilità della madre di dare dimissioni entro il primo anno del figlio o della figlia accedendo a specifiche protezioni rischia, alla luce dei dati sulla disoccupazione femminile precedentemente esposti, di non portare un vero cambiamento alla situazione generale, diventando invece quasi un invito alle donne a restare a casa per occuparsi delle mansioni domestiche. In quest’ottica, sarebbe forse più proficuo seguire l’esempio tedesco, che ha superato il crollo della natalità dei primi anni Duemila incentivando le donne a tornare il prima possibile all’interno del mercato del lavoro grazie a un piano rivoluzionario di politiche per la famiglia. La Germania ha promosso una più equa redistribuzione del carico domestico e familiare, passando da un modello male breadwinner, basato sul rispetto dei ruoli di genere di stampo patriarcale, a un modello adult worker, come lo definisce la professoressa Sigrid Leitner dell’Università delle scienze applicate di Colonia.

Ciò che è necessario, dunque, non è solo aiutare le famiglie nelle spese quotidiane date dall’avvento e dal sostentamento dei figli e delle figlie a carico, ma anche aumentare le loro possibilità concrete in termini di accesso ai servizi. Lo ha dimostrato l’esperienza francese, che, dopo la crisi dei primi anni Duemila, nel 2019 aveva già ampiamente superato la media europea di figli per donna, grazie a politiche non solo a sostegno della fertilità nel breve periodo, ma anche della famiglia intera nel lungo. Hanno avuto effetti positivi sulla natalità anche politiche sociali quali la gratuità dell’istruzione scolastica e le soluzioni abitative per le famiglie, che hanno portato loro una maggiore stabilità, permettendo di concretizzare i propri progetti riproduttivi. Come precedentemente proposto da Floriana Cerniglia per la risoluzione della disoccupazione, soprattutto femminile, del Meridione, anche in questo caso ciò su cui bisogna agire sono dunque i gap infrastrutturali, ma anche sociali e culturali che attualmente condannano le famiglie e le donne ad affrontare la genitorialità in privata solitudine – e guai a lamentarsi, perché i figli sono un dono.

Foto di Karolina Grabowska